知多ぶるのこだわり

「知多ぶる」酒造りのこだわり

「知多ぶる」は、知多の水、知多の米、知多の酒蔵にこだわり、香り味わいともに、今までにない新感覚の日本酒を目指して造られた、杜氏の神谷尚宏さん(盛田金しゃち酒造)の思いとこだわりが込められたお酒です。

「知多ぶる」は、酒米に知多で作られた、愛知県特産の酒造好適米「夢吟香」と全国有数の軟水である知多の水、知多の杜氏の卓越した技術のアンサンブルから生まれました。

華やかで気品のある吟醸香と、酸味を抑えたフルーティーな旨味、シルクのような舌触りが特徴で、ワイングラスで楽しめるお酒として、「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2024」プレミアム大吟醸部門では金賞を受賞しています。

通常日本酒は1種類の酵母で醸されますが、知多ぶる純米大吟醸「薫酒」は、一つの酒母に3種の酵母を使う、類をみない稀な一酒母三種酵母の技法で造られた日本酒です。

発酵具合を見極め、薫香、稠度など特徴の異なる3つの酵母を絶妙のタイミングで仕込む、杜氏の卓越した独自技法により醸された新感覚の日本酒です。

知多ぶる純米吟醸「ワイン酵母」も、独自の技法で、日本酒には珍しい白麹とワイン酵母を使い醸造されています。

一般的に日本酒は、酒母に黄麹が使われますが、「ワイン酵母」は、焼酎でよく使われる白麹を使っています。

酵母には、ワイン酵母を使い、発酵過程でクエン酸を加えています。

白麹、ワイン酵母、クエン酸を使って醸す、杜氏の独創的な技法で、かすかにバナナを思わせる香りと味わい、爽やかなでキレの良い後味で、今までの日本酒とは、一味も二味も違う、新しい感覚のお酒に仕上がっています。

ワイングラスで和洋を問わず、料理とのマリアージュを楽しめるお酒です。

「知多ぶる」は、酒米にもこだわり、神谷杜氏が直接、知多の農家に足を運び、グランクリュとも言える厳選した田んぼから収穫された「夢吟香」が使われています。

杜氏の極みの技と酒米へこだわりが、本当に美味しい新感覚の日本酒「知多ぶる」を生み出したのです。

こだわりの農家が作る知多の酒米「夢吟香」

水とともに、酒造りに欠かせないのが「米」。

「酒造りは米作りから」というほど、原料になる米は酒にとって重要です。

「知多ぶる」の原料米「夢吟香」は、愛知県常滑市にある土居ライスのお米です。杜氏自らが選んだ米から、極みの日本酒が作られています。

土居ライスの土居佐吉さんは、長年こだわりの米作りをしています。

「いいものを作ろう!と思って作るのと、とりあえず作るのとでは米の出来上がりが違う」と、田んぼの土壌や使用する肥料、収穫後の米の処理までこだわりをもって米作りに取り組んでいます。

米の出来は努力した部分が実を結ぶと、粒の大きさやタンパク質の含有量などの知識を、酒蔵や研究機関から学び、自身の米作りに反映しています。

土居ライスの米は、種まき以外の作業をすべて土居さんが1人で行っています。

4月に田植えが始まり、11月末頃にすべての収穫が完了。早い田んぼは12月から田起こしをし、1~2月は田んぼの整備、種まき、苗づくりをして4月にまた田植え…と、米作りは1年中何もしない期間はありません。

「知多ぶる」は、杜氏と農家のこだわりと思いが一体となり生まれた、知多の水、知多の米、知多の酒蔵にこだわった極みの日本酒です。

知多ぶるストーリー

日本と知多が誇る酒造りと醸造文化のサスティナブルに願いを込めた 「知多ぶる/CHITA ble」プロジェクト

知多の米、知多の水、知多の蔵で、より高度な技法で極みの日本酒造りに挑むことで、日本酒の魅力を広め、日本の、知多の、酒造り、醸造の文化と技術を未来に繋げようと始まったプロジェクト。

このプロジェクトから生まれたのが、新感覚の日本酒「知多ぶる/CHITA ble」です。

華やかでアロマティックな「薫酒」、ドライで爽やかな「完全発酵」、ワイン酵母を軽やか醸した「ワイン酵母」、酒温の変化で味わいの違いを楽しむ「冷温Cahnge taste」を作るところから始まりました。

知多とは、愛知県西部にある知多半島一帯のことです。

昔から日本酒をはじめ、醤油やみりん、味噌造りなどが盛んで、醸造、発酵の郷ともいえる地域です。

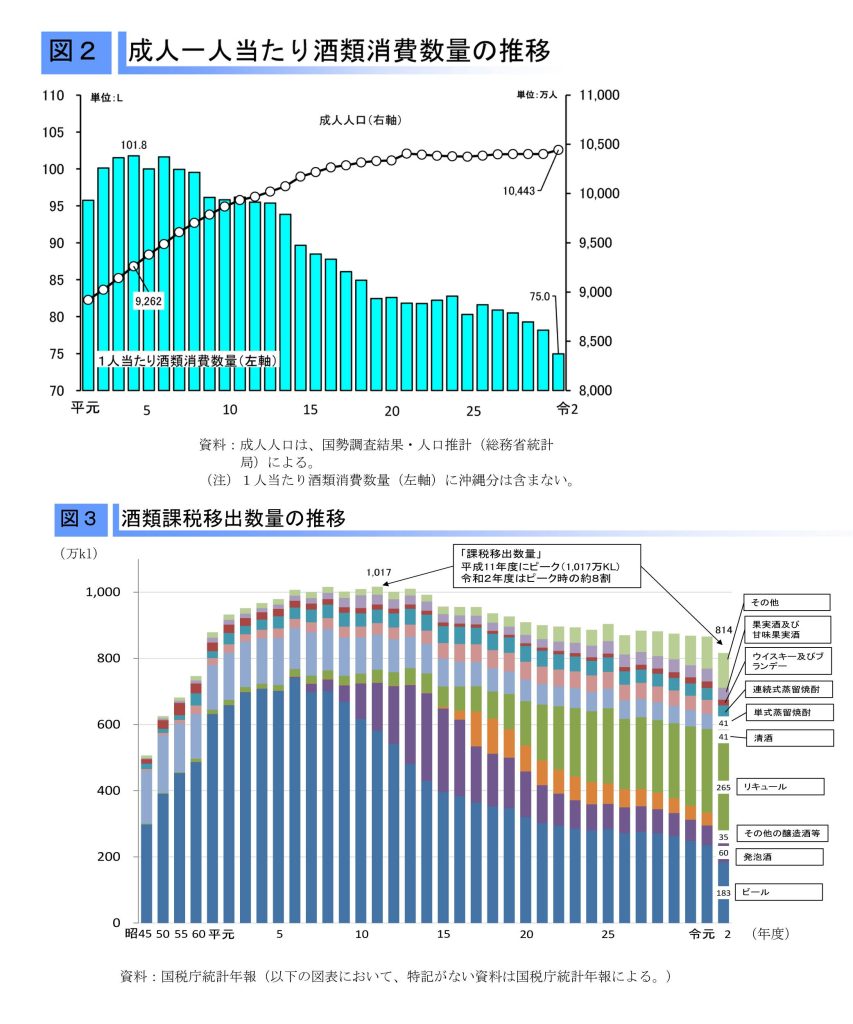

しかし近年では、日本酒の消費量の減少にともない、多くの酒蔵が廃業しました。

1968年には16蔵あった知多の酒蔵も、現在では、わずか7つの蔵が残るのみです。

酒米を作る農家も減り、知多の酒蔵、知多の米、知多の水を使った、地産地消の知多の酒造りの将来が危ぶまれる状況となっています。

酒造りは、その地域の伝統、文化に深く関わり、地域の歴史や発展に密接に関係しています。

地産地消の酒造りに挑戦することで、愛する地域の醸造、発酵の文化を守り、少しでも地域の振興に役立ちたいとの思いでいっぱいです。

1970年の大阪万博でワインが広く紹介されたのを機に一般家庭にもワインが普及。日本酒の消費量は年々減少し、現在では全盛期のわずか4分の1にまで減少してしまいました。

また「日本酒はオヤジが飲むもの」「酒豪が飲むもの」とのイメージが定着し、女性や若い世代に敬遠されているのも消費量減少の一因かもしれません。

しかし「和食」が2013年に世界遺産に登録されてから、海外では日本酒は「クールでおしゃれなSAKE」として人気で、毎年、日本酒の輸出量は増えています。

そこで、大好きな日本酒をより美味しく、より多くの日本酒ファンを増やし、酒米農家も含めた知多の醸造、発酵文化の振興、発展をお手伝いしたい!

日本酒を「クールで、おしゃれな」イメージに変えたい!

との思いで、日本酒を愛する飲み手の皆さんと杜氏、蔵人、日本酒コンシェルジュと手を取り合い、このプロジェクトを昨年、2022年6月に立ち上げました。

日本酒は、世界的にも稀な、糖化とアルコール発酵を同時に行う「並行複発酵」と呼ばれる、世界最高水準の醸造技術で造られるお酒です。

知多の米、知多の水、知多の蔵で、より高度な技法で極みの日本酒造りに挑むことで、日本酒の魅力を広め、日本の、知多の、酒造り、醸造の文化と技術を未来に繋げようと始まったプロジェクト。

このプロジェクトから生まれたのが、新感覚の日本酒「知多ぶる/CHITA ble」です。

日本と知多が誇る発酵、醸造文化のサスティナブルに願いを込め「知多ぶる/CHITA ble」と命名しました。

飲み手、造り手が一体となっての新タイプの日本酒造りにチャレンジ

「知多ぶる/CHITA ble」の開発には、酒質の設計段階から飲み手となる多くのアンバサダーが関わっています。

2022年11月、飲み手のアンバサダー、造り手の杜氏、日本酒コンシェルジュが一緒に、新しく造る酒の味や香りの傾向を決める酒質設計試飲会を企画、開催しました。

そこから、日本酒コンシェルジュも関わり、飲み手の知多の酒造りへの思い、酒質へのこだわりを造り手の杜氏と蔵人が受け止め、叶えようと新しい日本酒造りへのチャレンジが始まりました。

設計試飲会の参加者の多くは、日本酒通だけではなく、プロジェクトの趣旨に共感し、普段はワインしか飲まない、日本酒は酔っ払いおやじのイメージが強くてほとんど飲んだことがない、といった女性の皆さまでした。

知多ぶるアンバサダーが日本酒コンシェルジュとまとめ上げた酒質コンセプトは、知多の米、知多の水、知多の酒蔵にこだわったサスティナブルで「華やかでアロマテック」「クールでおしゃれ」に楽しめる、今までにない新感覚の日本酒でした。

そのオーダーに杜氏と蔵人が真摯に応え、新感覚の日本酒にふさわしい、新しい酒造りの技法を駆使し2023年4月に出来上がったのが、華やかでアロマティックな「薫酒」、ドライで爽やかな「完全発酵」、ワイン酵母を軽やか醸した「ワイン酵母」、酒温の変化で味わいの違いを楽しむ「冷温Cahnge taste」、4種の日本酒です。

さらに半年間、この4種の「知多ぶる/CHITA ble」をアンバサダー、日本酒初体験、飲食店オーナー、利き酒師などの方に試飲いただき、マルシェなどに出品するなどマーケティングを重ね、今期は「薫酒」、「ワイン酵母」の2種に絞り込みました。

知多の農家が作る愛知県特産の酒造好適米「夢吟香」

「知多ぶる/CHITA ble」の酒米には、知多の農家が作る愛知県特産の「夢吟香」が使われています。

「夢吟香」は、ふくよかで香り豊かな米質の特性で、吟醸酒用途に開発された酒造好適米です。

知多半島を含む愛知県の地質や風土に合わせて「愛知の地酒には、愛知の酒米を」との願いを込め開発されました。

「知多の米、知多の水、知多の酒蔵」にこだわったサスティナブルな日本酒造りには、最適な酒造好適米です。